Der Stuttgarter 39 Millionen Euro Skandal (Teil I)

Stuttgart investiert 39 Millionen Euro in die Digitalisierung von KiTas und Schulen. Während weltweit immer mehr Länder die Digitalisierung rückgängig machen, bezeichnet das Amtsblatt dies als Innovationsschub. In einer 3-teiligen Artikelserie analysiert Peter Hensinger von SÖS diesen Schritt. Peter Hensinger ist Pädagoge, hat 2016 das Bündnis für humane Bildung mit initiiert und publiziert in Fachzeitschriften zum Thema Kinder, digitale Medien, Lernen und Gehirnentwicklung. Im Teil I geht es um die Rolle der Industrie beim DigitalPakt Schule und die Debatte innerhalb der Erziehungswissenschaften, Teil II geht auf die Geschichte der Ökonomisierung der Bildung und die Festlegungen im Berliner Koalitionsvertrag ein, im Teil III geht es um Alternativen.

Das Stuttgarter Amtsblatt vom 17.04.2025 verkündet stolz: „Der „DigitalPakt Schule“ kommt in Klassenzimmern an: Investitionen von 39 Millionen Euro“. 31 Millionen davon kommen von der Bundesregierung aus dem 5 Milliarden-Topf für Digitale Bildung. Dafür sollen v.a. Tablets, Notebooks, Lernroboter und WLAN-Strukturen angeschafft werden. Dies sei ein „Innovationsschub rund um digitale Medien“, so das Amtsblatt. Die Stadt öffnet die Klassenzimmer für die IT-Konzerne. Prof. em. Heinz Niesyto (PH Ludwigsburg) schreibt: „Digitale Bildung wird zu einer Einflugschneise für die IT-Wirtschaft“ (Niesyto 2021). Und der renommierte Schulsoziologe Prof. Tim Engartner (Uni Köln) stellt in seiner Analyse für die Rosa Luxemburg Stiftung fest, „dass Bund und Länder den Digitalkonzernen mit dem 2019 verabschiedeten «DigitalPakt Schule» ausgesprochen lukrative Absatzmärkte geschaffen haben. Es wird deutlich, dass Google, Apple, Microsoft und Samsung vergleichsweise wenig Widerstände auf dem Weg in die Klassenzimmer zu überwinden hatten.“ (Engartner 2020)

Im Jahr 2017: Einige Berater der Bundesbildungsministerin für den DigitalPakt-Schule

Digitalpakt Schule – eine Kreation der Industrie

Der DigitalPakt Schule wurde 2017 von der Bundesregierung beschlossen, ausgearbeitet nicht etwa von Erziehungswissenschaftlern, Entwicklungspsychologen und Kinderärzten, sondern von der Industrie. Das DigitalPakt – Gremium der Bundesregierung unter Vorsitz der Bundesbildungsministerin Johanna Wanka bestand 2017 u.a. aus Vertretern der Scheer Group GmbH, des Unternehmerverbandes Bitkom, des Leibniz-Instituts für Informationsinfrastruktur GmbH (FIZ KA), des Instituts für Telekommunikationssysteme / Internet Network Architectures, der Telekom AG, der Volkswagen AG, dem Geschäftsführer des Hasso-Plattner-Instituts für Softwaresystemtechnik (HPI), die Direktorin von Microsoft, dem Präsidenten des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW), dem Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), von SAP (BMBF 2016).

Der frühere OB von Stuttgart, Wolfgang Schuster, war von 2015-2018 Vorsitzender der Telekom-Stiftung und legte seinen Schwerpunkt auf die Durchsetzung von Projekten zur digitalen Bildung (Kontext-Wochenzeitung 2015).

Die Kultusministerkonferenz beschloss 2016, dass die Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse sich der Verbreitung digitaler Medien anzupassen hätte (Assmussen 2017, Kübler 2025). Damit wurde ein technisches Hilfsmittel zum zentralen, verpflichtenden, inhaltsbestimmenden Lern- und Vermittlungsmedium. Die Konsequenzen zeigt der Koalitionsvertrag 2025. Autonomes, den Lehrer ersetzendes Lernen am Tablet wird als bildungspolitisches Ziel der neuen Regierung definiert (s. Teil II). Der DigitalPakt wurde so lange mit der Modernisierung des Unterrichts gleichgesetzt, bis der Umbau zu tablet – und smartphonegerechten Schulen eine scheinbare Selbstverständlichkeit wurde. So wie in den 60er Jahren Städte wie selbstverständlich autogerecht umgebaut und zerstört wurden. Die Anpassung an ein Produkt, damals das Auto, wurde zum unhinterfragten, verkaufsfördernden, alternativlosen Fortschritt. Man verwirklicht nun auch in Stuttgart, was 2017 auf Grund der Lobbyarbeit der IT-Branche beschlossen wurde, die Digitalisierung der Erziehung.

Die Autoren des Gutachtens für die Stadt Stuttgart: Prof. Paula Bleckmann (Medienpädagogin), Prof. Gertraud Teuchert-Noodt (Neurobiologin), Peter Hensinger (Pädagoge), Prof. Ralf Lankau (Medienpädagoge), Prof. Manfred Spitzer (Psychiater)

Gutachten: Stadt Stuttgart – beratungsresistent !

Diese Digitalisierung von KiTas und Schulen kündigte die Stadt im Jahr 2023 an und legte ein Medienkonzept für KiTas vor, das 1:1 auf den Industrienarrativen beruht. Die Kinder sollten schon Tablets bekommen und digitale Techniken als Vorbereitung auf die Berufswelt üben. Daraufhin übergab die damalige Fraktion SÖS Linke Plus der Stadt ein Gutachten zu diesem Medienkonzept von renommierten Erziehungswissenschaftlern, Medienpädagogen und Neurobiologen. Sie forderten die Stadt auf, sich mit der Studienlage zu beschäftigen (Gutachten 2023). Das über 40-seitige Gutachten begründete, dass die Digitalisierung ein Irrweg sei, weil sie in der KiTa und Grundschule Lernprozesse behindert, zu psycho-sozialen und körperlichen Schädigungen führt und v.a. die Gehirnentwicklung negativ beeinträchtigt (s.a. Teuchert-Noodt 2025). Sie sei ein wesentlicher Faktor für den Leistungsabfall in Lesen, Schreiben, Zuhören und der Sprachentwicklung, für Handysucht, Naturentfremdung, Bewegungsmangel, Adipositas und frühe Kurzsichtigkeit. Kinder seien noch nicht reif für die Beherrschung digitaler Medien. Die Basisfertigkeiten und eine Impulskontrolle seien frühestens ab dem 16. Lebensjahr ausgereift. In Deutschland lege der Jugendschutz fest, ab welchem Alter Kinder welche Filme ansehen, wann sie Alkohol kaufen, Rauchen oder Autofahren dürfen, immer unter dem Gesichtspunkt: wann ist das Kind reif dafür? Warum soll das nicht für das Smartphone gelten, das über das Internet und Social Media dem Kind Zugang zu allen Untiefen, von Pornos bis zur AfD, dieser Welt ermöglicht? Und dazuhin auf Sucht programmiert ist!

Die fünf Gutachter, alle renommierte Experten, schlugen der Stadt vor, eine Tagung zur Entscheidungsfindung durchzuführen, auch persönliche Beratung wurde angeboten. Unsere damalige Fraktion SÖS Linke Plus stellte dazu eine Anfrage mit 15 Fragen zum Nutzen von Tablets in Kindergärten und Grundschulen (SÖS Anfrage 2023). Die Antwort der Verantwortlichen der Stadt an die Gutachter: „In einem anderen Kontext mögen Ihre wissenschaftlichen Ansätze durchaus ihre Berechtigung finden, allerdings nicht im Zusammenhang mit dem Einsatz von Medien innerhalb unserer Einrichtungen“ (Jugendamt, 14.07.2023). Ende der Diskussion.

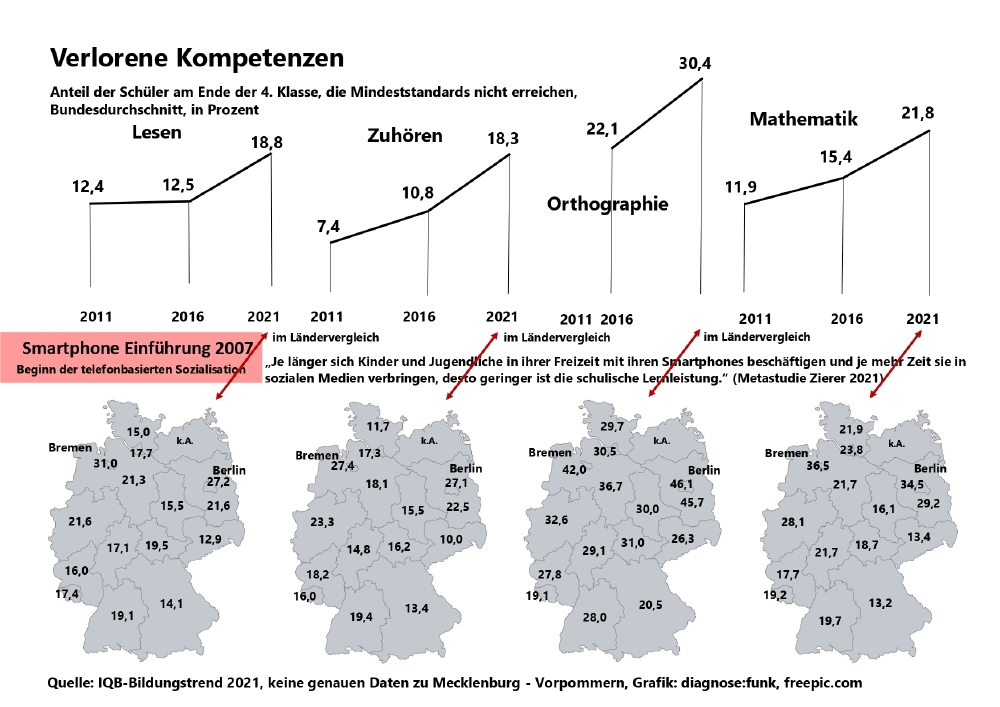

Leistungsabfall an den Schulen: Der Anteil der Digitalisierung ist wissenschaftlich gesichert!

Weltweit: Smartphone, Tablet – und Social Media-Verbote

In Ignoranz der Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie und Pädagogik, wider besseres Wissen, verschleudert die Stadt nun 39 Millionen Euros. Das ist der eigentliche Skandal. Die Warnungen im Gutachten für die Stadt wurden durch die Realität bestätigt. Es fing 2022 mit Schweden an. Nach einer Studie der Karolinska-Universität beschloss die Regierung, Bildschirmmedien an KiTas und Grundschulen durch Bücher zu ersetzen. In Dänemark, wo über 70% der KiTas digitalisiert waren, entschuldigte sich im Jahr 2023 der sozialdemokratische Bildungsminister Mattias Tesfaye, man habe mit der Digitalisierung den Kindern massiv geschadet. Man habe sie zu „Versuchskaninchen in einem digitalen Experiment“ gemacht, „dessen Ausmaß und Folgen wir nicht überblicken können“. Das Klassenzimmer sei nun mal keine „Erweiterung des Jugendzimmers, in dem gestreamt, gespielt und geshopt wird“. Die Schulen hätten sich den großen Tech-Konzernen zu lange unterworfen, man sei als Gesellschaft zu „ „verliebt“ gewesen in die Wunder der Digitalwelt.“ Die Schulen müssten „das Klassenzimmer als Bildungsraum zurückerobern“(Dänemark 2023).

Dann ging es Schlag auf Schlag. Österreich, Italien, Frankreich, Finnland, Niederlande, Großbritannien, Australien, insgesamt 69 Bildungseinheiten / Länder in der ganzen Welt zogen die Reißleine, beschlossen Altersbeschränkungen, erlassen Smartphone – und Social Media Verbote.

Die Zukunft von Schule? Lernen allein am Tablet, betreut von Google-Algorithmen?

„Die Digitalisierung ist nicht die Lösung, sondern das Problem“ (Engartner)

Der aktuelle UNESCO-Bildungsbericht bestätigt, dass es keine Studie gibt, die nachweist, dass die Digitalisierung zu besserem Lernen führt, sondern zum Gegenteil. Prof. Tim Engartner schreibt:

„Einer Auswertung internationaler Metastudien zufolge lässt sich für den schulischen Einsatz digitaler Medien kein positiver Effekt auf die fachlichen Leistungen von Lernenden feststellen“ (Engartner 2024, S. 113).

„Die Digitalisierung ist nicht die Lösung, sondern das Problem,“ stellt er fest. Denn Metastudien ergaben: die digitalen Medien tragen zum Absturz der Leistungen bei. Thomas Thiel, Leiter des Ressorts „Forschung & Lehre“ bei der F.A.Z. schreibt, dass „digitale Medien den Schülern nicht nützen, sondern schaden“ ( 19.07.2023). Der Ordinarius für Schulpädagogik Prof. Klaus Zierer (Uni Augsburg) stellte schon 2021 als Ergebnis seiner Metastudie fest: „Je länger sich Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit mit ihren Smartphones beschäftigen und je mehr Zeit sie in sozialen Medien verbringen, desto geringer ist die schulische Lernleistung“ (Zierer 2021). Im Jahr 2024 wies Zierer mit einer weiteren Metastudie nach, dass Smartphoneverbote in Schulen sofort positive Wirkungen haben (Böttger 2024). Bestätigt wird dies durch eine neue repräsentative Studie in britischen Schulen (Mainsfield 2024). Sie ergab eine Verbesserung um 1-2 Noten, wenn Smartphones aus der Schule verbannt sind. Und zuletzt gingen der Wissenschaftsmoderator Harald Lesch zusammen mit Klaus Zierer angesichts der Bildungskatastrophe an die Öffentlichkeit mit dem gemeinsamen Buch „Gute Bildung sieht anders aus. Welche Schulen unsere Kinder jetzt brauchen.“ In der Süddeutschen Zeitung begründet Zierer seine Kritik am „Tabletwahn“: „“Die Impulssteuerung geschieht im präfrontalen Kortex, und der ist bei Kindern und Jugendlichen noch nicht vollständig entwickelt.“ Das Smartphone im Schulranzen bedeute daher für die Kinder schon rein neurobiologisch eine Überforderung.“ (17.04.2025). Selbst der Pisa-Koordinator Andreas Schleicher, der sich vor 2 Jahren auf dem Kongress „Forum digitale Schule“ der Stadt Stuttgart noch für die Digitalisierung aussprach (StZ, 11.11.2023), erklärte jetzt zum Tablet-Einsatz in KiTas: „ Das hat keine Vorteile, in diesem Alter geht es darum, soziale und emotionale Kompetenzen auszubilden“. deshalb „ein deutliches Ja“ (SZ, 17.04.2025) von ihm zum Handyverbot.

75 Experten aus Pädagogik, Medizin und Neurobiologie haben im März 2025 einen Appell zu den Koalitionsverhandlungen eingereicht, der einen sofortigen Stopp der Digitalisierung fordert und umfangreiche Alternativen vorschlägt. Dasselbe taten 11 deutsche Fachverbände schon 2023 mit ihrer Leitlinie Bildschirmmedien, u.a. die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) (Leitlinie 2023, Hensinger 2023).

Das Stuttgarter Jugendamt und das Kultusministerium wurden von uns ständig über diese Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten. Während international immer mehr Länder auf Grund dieser Studienergebnisse die Digitalisierung des Unterrichts rückgängig machen, hält die deutsche Politik und nun auch Stuttgart unbeirrt an den Vorgaben der IT-Branche fest. Der Weg noch tiefer ins Digi-Tal wird gepflastert, auf Kosten der Kinder.

Lesen Sie nächste Woche im Teil II, auf welcher neoliberalen Grundlage die Konzeption der digitalen Bildung entstand.

Autor: Peter Hensinger, SÖS Newsletter-Redaktion

Bilder: Pfohlmann, diagnose:funk , pexels / Werner Pfennig

Literatur und Quellen:

Assmussen, M., Schröder, Ch., Hardell, S. (2017): Bildung in politischen Programmen. Eine pädagogische Revision der KMK-Strategie zur Bildung in der digitalen Welt. In: Leineweber, Christian / de Witt, Claudia (Hrsg.): Digitale Transformation im Diskurs. Kritische Perspektiven auf Entwicklungen und Tendenzen im Zeitalter des Digitalen. www.medien-im-diskurs. https://ub-deposit.fernuni-hagen.de/receive/mir_mods_0000106

BMBF (2016): Digitale Chancen nutzen. Die Zukunft gestalten. Zwischenbericht der Plattform „Digitalisierung in Bildung und Wissenschaft“, Download: https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/shareddocs/Downloads/files/bmbf_digitale_bildung_zwischenbericht_a4_webrz.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Böttger B, Zierer K (2024): To Ban or Not to Ban? A Rapid Review on the Impact of Smartphone Bans in Schools on Social Well-Being and Academic Performance, Educ. Sci. 2024, 14(8), 906; https://doi.org/10.3390/educsci14080906, https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail&newsid=2118

Dänemark (2024): Dänemark macht Digitale Bildung rückgängig – Minister entschuldigt sich für gescheitertes Experiment, https://www.diagnose-funk.org/2052

Engartner T (2020): Ökonomisierung schulischer Bildung, Rosa Luxemburg Stiftung

Engartner, T (2024): Raus aus der Bildungsfalle, Westend

Gutachten (2023): Zum Download auf https://www.diagnose-funk.org/2018

Hensinger P (2023): „Paradigmenwechsel ante portas: „Leitlinie zur Prävention dysregulierten Bildschirmmediengebrauchs in Kindheit und Jugend“ erschienen, eine Einordnung“ , umwelt-medizin-gesellschaft, 4/2023

Kübler, HD (2025): Lernen im digitalen Umbruch, in: Raupach (2025)

Kontext-Wochenzeitung (2015): Professor Filz, Autor Jürgen Lessat, https://www.kontextwochenzeitung.de/politik/214/professor-filz-2869.html

Leitlinie (2023): „Leitlinie zur Prävention dysregulierten Bildschirmmediengebrauchs in Kindheit und Jugend“, https://www.diagnose-funk.org/2005

Mainsfield I, Phillips S, Web N (2024): The case for a Smartphone ban in Schools, https://policyexchange.org.uk/publication/disconnect/ ;

Britische Studie zum Smartphone-Verbot: Lernleistungen bis zu 2 Noten verbessert!

https://www.diagnose-funk.org/2200

Niesyto, H (2021): Digitale Bildung wird zu einer Einflugschneise für die IT-Wirtschaft, medien + erziehung, 1/2021

Raupach T, Fuchs F (2025): Bildungsautomaten? Beiträge zur Digitalisierung von Bildung und Lehre, Springer Vieweg

SÖS-Anfrage (2023): https://linkesoesplus.de/2023/10/27/tablets-als-erziehungsinstrument-fragen-zum-konzept-zur-praktischen-medienarbeit-in-staedtischen-kindertagesein%c2%acrichtungen-des-jugendamts/

Süddeutsche Zeitung (2025): Vorsicht Hirnabfluss, Karin Janker, 17.04.2025

Teuchert-Noodt G, Hensinger, P (2025): No way out of the smartphone epidemic without taking into account the findings of brain research, J Neurol Neurosci, 16 (01) 2025 : 001-011

Zierer, K. (2021): Zwischen Dichtung und Wahrheit: Möglichkeiten und Grenzen von digitalen Medien im Bildungssystem, Pädagogische Rundschau, 75. jg, S.377-392, Download: www.diagnose-funk.org/2001

Ähnliche Beiträge:

Und ewig quillt der Anhydrit – Gottes Segen für die Tunnelbauer

Unsere Kulturtipps für die Osterzeit

Stadthaushalt: Zukunft gestalten statt Mangel verwalten!